Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Aurélia Descamps

Temps de lecture estimé 5 minute(s)

Frédéric de Bels, responsable du département dépistage à l’Institut national du cancer (Inca) répond à nos questions sur ce nouveau programme national de dépistage concernant le cancer du col de l’utérus.

Le dépistage permet de détecter, au sein d’une population, les personnes qui n’ont pas les symptômes d’une maladie mais en sont probablement porteuses. Cela permet d’agir au plus tôt, avec un traitement moins invasif. Les chances de guérison sont meilleures.

Attention : quand un test de dépistage est positif, il faut faire des examens complémentaires pour établir le diagnostic, c’est-à-dire confirmer ou non la maladie.

Il est recommandé pour les femmes de 25 à 65 ans, même une fois qu’elles sont ménopausées, si elles sont encore vierges ou n’ont plus de relations sexuelles. Le test doit être réalisé tous les trois ans, après deux premiers tests normaux faits à un an d’intervalle (donc à 25 et 26 ans, dans l’idéal). Plus jeune, ce n’est pas utile car certaines lésions que l’on pourrait alors repérer peuvent en fait guérir seules.

Le test consiste en un prélèvement de cellules sur le col de l’utérus : un « frottis ». C’est une méthode rapide et généralement indolore, même si elle peut occasionner une légère gêne. Il peut être fait par un médecin (généraliste, gynécologue, biologiste…) ou une sage-femme, en cabinet, mais aussi à l’hôpital, dans un centre de planification et d’éducation familiale, certains centres de biologie médicale…

Ensuite, les résultats sont analysés par un laboratoire. La Sécurité sociale rembourse 70 % des frais (comprenant la consultation et/ou le prélèvement ainsi que l’analyse, hors éventuels dépassements d’honoraires, éventuels frais de port facturés, N.D.L.R.). Le reste peut être pris en charge par une complémentaire santé.

Près de 1 000 femmes par an meurent d’un cancer du col de l’utérus. Et près de 3 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

C’est une mesure du Plan cancer 2014-2019, pour augmenter la part de la population qui se fait dépister, aujourd’hui estimée à 60 % seulement. Le dépistage est maintenant organisé à grande échelle. Il ne repose plus sur une démarche individuelle.

Concrètement, les femmes qui n’ont pas effectué de frottis depuis au moins trois ans vont recevoir une invitation à le faire. Elles pourront alors se rendre chez le professionnel de santé qui les suit et n’auront rien à payer pour la partie « analyse » (17 euros habituellement, N.D.L.R.). Selon les régions, les premières invitations devraient être envoyées fin 2018 ou début 2019.

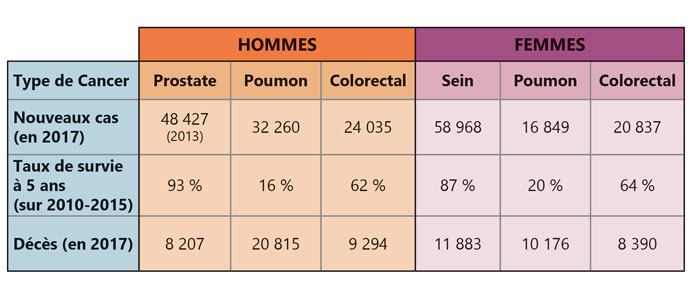

Celui du cancer du sein pour les femmes et celui du côlon et du rectum, dit « colorectal », pour les deux sexes. Ils doivent être réalisés tous les deux ans, à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans. Dès 50 ans, l’ensemble des personnes concernées reçoivent une invitation pour un test de dépistage. Pour le cancer du sein, il comprend une mammographie (une « radio » des seins) et un examen clinique des seins (observation et palpation des seins).

Pour le cancer colorectal, c’est la présence de sang dans les selles qui est recherchée. Il y a quelques freins au dépistage, qui nécessite de récupérer soi-même un échantillon de selles, à l’aide d’un kit remis par son médecin généraliste. Or il est essentiel : pris en charge trop tard, ce cancer ne se guérit que dans 10 à 15 % des cas, contre 90 % si le diagnostic est précoce !

À noter : pour les personnes présentant un risque élevé de développer l’un ou l’autre de ces deux cancers (antécédents familiaux ou personnels, ou maladie touchant l’organe concerné par le dépistage), les modalités de dépistage (âge, type de test, fréquence, suivi…) sont différentes.

Pour le mélanome, on recommande des auto-examens réguliers de la peau et un examen annuel par un médecin généraliste ou un dermatologue, à la recherche d’une tâche inhabituelle. Surtout pour les personnes à risques : peau et cheveux clairs, beaucoup de grains de beauté, ayant été très exposées au soleil…

Pour le cancer de la prostate, qui touche les hommes, un test sanguin (le « PSA ») est encouragé par certains urologues. Mais les études scientifiques sur le sujet ne permettent pas de conclure à son efficacité. Alors que les effets indésirables du traitement du cancer de la prostate sont, eux, bien connus : incontinence urinaire, impuissance sexuelle… Face au risque de surdiagnostic et de surtraitement, ce dépistage n’est pas recommandé par les autorités de santé françaises.

Enfin, pour le cancer du poumon, très fréquent et le plus souvent mortel, aucun test de dépistage n’a encore été validé en France.

Maladies et traitements

Maladies et traitements

Accès aux soins

Commentaires