Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Christine Roques

Temps de lecture estimé 2 minute(s)

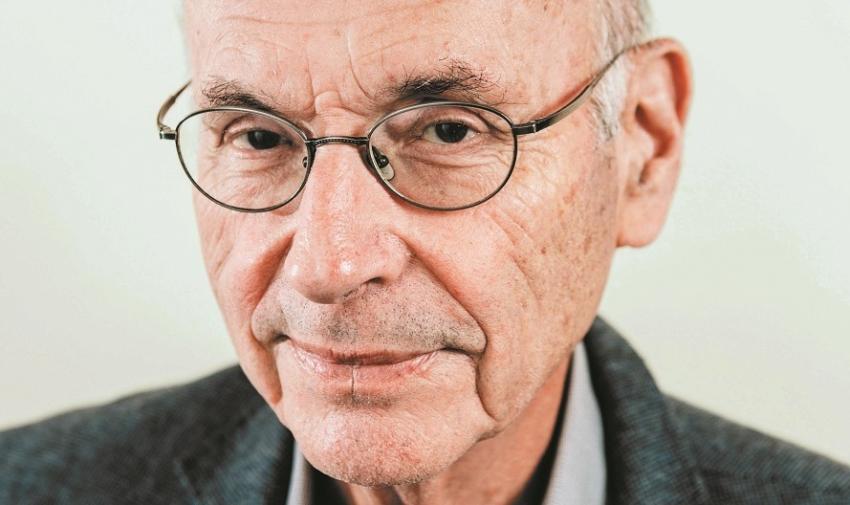

Boris Cyrulnik : La capacité de résilience est directement liée aux « attachements sécures » qui nous ont construits. L’attachement d’un bébé à sa mère peut durablement le protéger. Nous savons ainsi, dans notre mémoire et dans notre biologie, que nous pouvons nous défendre.

À l’inverse, l’isolement renforce la vulnérabilité aux traumatismes, tout comme il retarde la résilience. On se bat moins bien lorsqu’on est vulnérable. C’est pourquoi des formations à la résilience sont dispensées, notamment dans l’armée. Car un soldat qui se sent seul au combat présente davantage de risques de syndrome post traumatique que celui qui se sait soutenu par ses camarades.

B. C. : Il existe des communautés, ou des familles, où la résilience se déclenche plus facilement. Dans un cas de viol, par exemple, si les proches plongent avec la victime, la reconstruction sera beaucoup plus difficile que si l’entourage apporte un soutien fort. La culture compte aussi : si le viol est considéré comme une souillure, amorcer un processus de résilience est impossible. Aux États-Unis, à l’inverse, les victimes de violence sont encouragées à militer, à donner du sens à ce qu’elles ont subi.

La résilience dépend aussi de la signification du choc par rapport à l’histoire personnelle de la victime, et aussi de sa forme. Les syndromes de traumatisme sont plus rares lorsque l’agresseur est perçu comme lointain, par exemple dans le cas d’un tsunami. On pardonne plus facilement à la nature.

B. C. : Être présent, l’entourer, offrir de la stabilité, proposer son aide et encourager la personne à se reconnecter à la réalité, sans forcer la parole. L’expression, quelle que soit la forme qu’elle prendra, vient ensuite, quand la victime se sent en sécurité. À aucun moment, il ne faut se montrer intrusif. Après le Bataclan, les soutiens ont été nombreux, les secours ont travaillé parfaitement. Cela a contribué à faciliter la résilience des victimes et de leurs proches.

Commentaires