Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Patricia Guipponi

Temps de lecture estimé 5 minute(s)

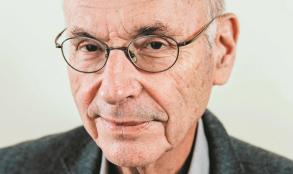

Marie de Hennezel était l’un des intervenants les plus attendus de la 3e édition du colloque « La mort et si on en parlait »*, qui s’est tenu les 4 et 5 novembre 2021 à la cité des congrès de Nantes. Depuis le début de sa carrière, dans les années soixante-dix, la psychologue et écrivaine est engagée dans l’amélioration des conditions de la fin de vie et dans le changement de l’image du vieillissement et du grand âge.

En 1987, Marie de Hennezel intègre la première unité française de soins palliatifs dirigée par le docteur Maurice Abiven au sein de l’hôpital international de la Cité universitaire de Paris. Le déni de la mort et ses effets délétères est un thème qu’elle connaît et une situation à laquelle elle a été confrontée tout au long de son parcours.

Son témoignage était donc précieux lors de la table ronde sur ce sujet, animée par le psychothérapeute et comédien Henri Mariel. La praticienne a d’emblée rappelé une réalité niée par beaucoup. « La mort est notre destin à tous. Nous allons mourir un jour et nous allons accompagner des êtres chers qui vont mourir. »

À la question du pourquoi d’un tel déni de la mort, la psychologue cite l’ethnologue Louis-Vincent Thomas qui jugeait que notre société était à la fois « thanatophobe et mortifère ». Entendre par là que la société est effrayée par la mort mais la donne. Elle préfère ignorer la finitude qui l’angoisse. « La mort, on l’occulte, on n’en parle pas, on botte en touche. Cela a un impact réel sur la médecine », souligne Marie de Hennezel.

Au XIXe siècle, on accompagnait la mort. « Puis, l’exercice de la médecine est devenu de plus en plus technique et techno-centré, donc de moins en moins humain. » Il a fallu des avancées, des dispositifs comme les soins palliatifs « pour que l’on fasse le constat que l’on pouvait être à la fois dans un projet curatif et d’accompagnement quand on n’avait plus les moyens scientifiques de guérir. Or, le déni et le tabou de la mort sont toujours présents. »

Dans certains Ehpad, on évite le sujet, en pensant que le formuler risque d’être encore plus douloureux pour ceux qui s’en rapprochent. « Il ne faut pas dire à une personne qui comprend qu’elle n’est plus là pour longtemps : "Mais non, vous avez encore le temps !", mais plutôt, « Parlez-moi de votre mort si vous voulez ». Nier cette réalité, c’est laisser la personne qui l’évoque recluse dans la solitude de la mort ».

La psychologue estime que les résidents d’Ehpad ont besoin d’exprimer ce que représente la mort pour eux, de transmettre quelque chose de leur vie, de leur expérience. « Quand on évite de discuter par exemple du décès d’un des résidents, ce n’est pas bon. Ceux qui restent pensent alors qu’à leur mort, ils seront aussi ignorés. Que leur mort ne sera qu’une disparition. Le déni de la mort, c’est le déni de leur existence ».

Elle évoque ainsi les haies d’honneur pratiquées dans de plus en plus d’Ehpad. « C’est pudique et sobre. Les résidents, les soignants, la famille rendent hommage au mort. On passe la chanson qu’il a choisie en amont, on observe une minute de silence. Le corps sort par la grande porte, enveloppé dans une jolie couverture et non pas entouré d’un plastique. »

Lorsque Marie de Hennezel a pris ses fonctions dans la première unité de soins palliatifs de France, elle a fait observer à toute l’équipe, du grand médecin au cuisinier, un rituel qu’elle conseille de mettre en place dans chaque service, dont ceux où l’on accompagne les personnes en fin de vie. « On a enlevé nos blouses et parlé de la façon dont la mort nous avait touchés dans nos vies personnelles car nous sommes avant tout des humains vulnérables face à la mort. » Cette pratique a soudé le groupe et installé une solidarité à toute épreuve.

Marie de Hennezel est revenue sur les mesures sanitaires strictes, liées au Covid-19, prises dans les services de soins, spécialement dans ceux de fin de vie, que ce soit en hôpital ou dans les Ehpad. « Lorsque l’on a interdit aux proches les visites, de peur de contaminer, on a empêché les gens de partir sereinement, les derniers aurevoirs et aux familles de faire le deuil. »

Et de rappeler que privés de la présence de leurs intimes, certains résidents d’Ehpad ne sont pas morts du fait du Covid-19 mais de chagrin, d’isolement… « C’est ce que l’on appelle le syndrome de glissement. La vraie dignité dans la mort, c’est la possibilité de ne pas être seul. Cette solitude forcée à laquelle ils ont été condamnés, parce que l’on a décidé à leur place de leur vie et de leur mort, est inhumaine ».

* Le lien pour suivre le colloque, à l’initiative du groupe VYV et de la MAIF, en rediffusion et bénéficier d’informations : https://lamortsionenparlait.fr/

Psychologie

Commentaires