Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Vincent Rousselet-Blanc

Temps de lecture estimé 4 minute(s)

Non. L’addiction est un phénomène universel. Elle réunit une passion et une habitude invétérée dont on ne peut se défaire. En ce qui concerne le jeu, elle est basée sur des sensations fortes et des émotions liées aux gains, sensations qui provoquent des poussées d’adrénaline que l’on veut répéter rapidement. C’est donc l’équivalent du mécanisme addictif avec un produit. Jouer c’est comme si on « s’envoyait » de la coke.

On a coutume de définir trois phases prévisibles et progressives. La première est la phase de gains. C’est une phase sympa, agréable, pendant laquelle on se dit que l’on a une qualité particulière, celle d’être chanceux, d’avoir une bonne fée. Et si on a le malheur de gagner une grosse somme dès le début alors cela nous maintient dans le jeu de façon durable. C’est pour cela que les jeunes sont vulnérables et manquent de sagesse ou d’expérience pour s’en rendre compte quand ils commencent à jouer.

La deuxième phase est celle des pertes, du déni et du temps passé à essayer de se refaire. Cette phase est statistiquement inévitable. Plus on joue plus on a de chances de perdre, sinon il n’y aurait plus d’opérateurs de jeux, plus de casinos, etc. Il faut absolument se mettre en tête que jouer c’est toujours perdre à la fin ! Pour éviter toutes les conséquences dramatiques que cette phase peut entraîner, il faudrait que le joueur considère cette activité comme un loisir et lui attribue un budget encadré.

Vient enfin la phase des conséquences dramatiques, celle des 4 « D » : Dettes, Désespoir, jusqu’aux pensées suicidaires, Dépression, Désocialisation (divorce, perte d’amis, de famille, d’emploi, isolement). Voire pour certains des Délits pour rembourser. À ce stade le plaisir de jouer n’existe plus et il est urgent de se faire soigner.

C’est vrai mais l’inverse a aussi été vérifié, les « addicts » au jeu ont plus de chances de le devenir à l’alcool ou au tabac. Maintenant, personne n’est à l’abri du jeu pathologique. D’abord parce qu’il peut répondre à une impulsivité. C’est surtout le fait des jeunes et des hommes, population qui a du mal à résister aux frustrations et aux tentations. Ils se lanceront dans des jeux actifs, avec des délais de récompense courts (jeux en ligne, paris sportifs, poker…).

La dépendance peut aussi naître d’un besoin d’automédication. Vous êtes dépressif, vous avez connu un deuil, un divorce, une perte d’emploi, la retraite, vous vous réfugiez alors dans le jeu pour oublier. Dans des jeux de hasard, hypnotiques, où le gain n’est pas le critère principal. C’est plutôt le cas des femmes et des personnes âgées.

Existe enfin une part environnementale qui ne répond ni à l’impulsion ni au besoin d’oublier. C’est ce que l’on appelle les joueurs conditionnés, par une culture familiale ou un entourage influent.

Il faut d’abord en parler. C’est le plus dur car cette addiction est baptisée l’épidémie silencieuse. On a honte de ce que l’on devient donc on s’isole. Parlez-en à votre famille ou, mieux, à votre médecin traitant. Il vous orientera vers un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention des addictions (CSAPA) avec une consultation anonyme et gratuite. On vous y conseillera et c’est parfois suffisant pour en sortir.

Dans un premier temps, vous pouvez aussi appeler des numéros gratuits d’organismes spécialisés qui eux aussi vous orienteront.

Ensuite, pour les cas relevant de la thérapie, il faudra se faire encadrer par une équipe à la fois psychologique, médicale, pour traiter la dépression par exemple, et sociale pour mettre sur pied des plans de désendettement ou de protection des biens.

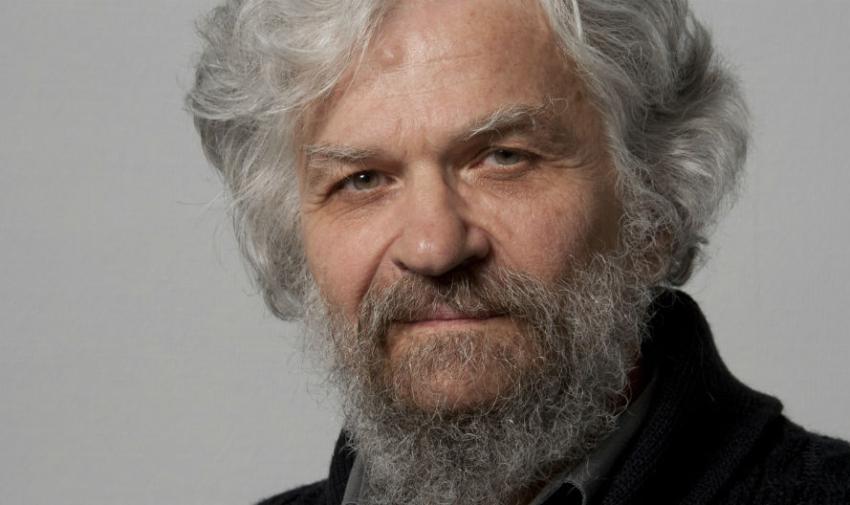

*Marc Valleur est psychiatre au Centre de soins et d’accompagnement des pratiques addictives de l’Hôpital Marmottan à Paris, et membre, notamment, de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (Arjel) et de l’Observatoire des jeux.

Maladies et traitements

Commentaires