Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Delphine Delarue (ANPM-France Mutualité)

Temps de lecture estimé 6 minute(s)

Essentielle à la vie, la moelle osseuse (à ne pas confondre avec la moelle épinière) est l’usine qui fabrique les cellules souches hématopoïétiques à l’origine des cellules du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes). On la trouve dans tous les os du squelette et en particulier dans les os plats comme ceux du bassin.

Les maladies graves du sang (leucémie, lymphome, aplasie médullaire…) sont la conséquence d’un dysfonctionnement de la moelle osseuse. La greffe peut aider à guérir 80 % de ces pathologies. Mais elle ne peut se faire que lorsque la compatibilité entre le donneur et le receveur est parfaite. Or, « un malade a une chance sur quatre d’être compatible avec un frère ou une sœur, alors que la probabilité de compatibilité entre deux individus pris au hasard n’est que d’une sur un million », indique le docteur Évelyne Marry, directrice du prélèvement et des greffes de cellules souches hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine.

S’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse permet donc d’améliorer les probabilités de trouver une personne compatible et représente une chance supplémentaire de survie pour les patients. En France, près de 2 000 personnes bénéficient d’une greffe de moelle osseuse chaque année.

L’inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse est en principe possible pour toute personne âgée de 18 à 50 ans. Cependant, comme pour le don de sang, le respect de certaines contre-indications permet de protéger à la fois le donneur et la personne greffée. On ne pourra donc pas donner si l’on est atteint d’une maladie cardiaque, d’une pathologie du système nerveux, d’une affection respiratoire, métabolique (diabète, insuffisance hépatique) ou neuromusculaire, d’hypertension artérielle, ou si l’on a un antécédent de cancer, de phlébite, d’embolie pulmonaire ou d’œdème de Quincke. Idem pour toute personne prenant des médicaments sur le long terme pour le traitement d’une maladie chronique.

Par ailleurs, même si aucun volontaire en bonne santé n’est écarté, l’Agence de la biomédecine cherche surtout des donneurs jeunes. « Car leur moelle est beaucoup plus riche et active, note le docteur Marry. Il y a aussi un critère lié au sexe : nous essayons de rééquilibrer le registre en donneurs masculins qui ne représentent que 37 % du fichier, contre 63 % pour les femmes ». Enfin, certains profils sous-représentés comme les personnes originaires d’Afrique du Nord, d’Afrique sub-saharienne ou métissées qui sont également particulièrement recherchées.

Pour devenir donneur de moelle osseuse, il faut en premier lieu se préinscrire par e-mail, courrier ou téléphone auprès de l’Agence de la biomédecine. Le candidat doit ensuite se rendre à un entretien médical et effectuer une prise de sang qui déterminera son typage HLA (de l’anglais human leukocyte antigen) et sa carte d’identité biologique.

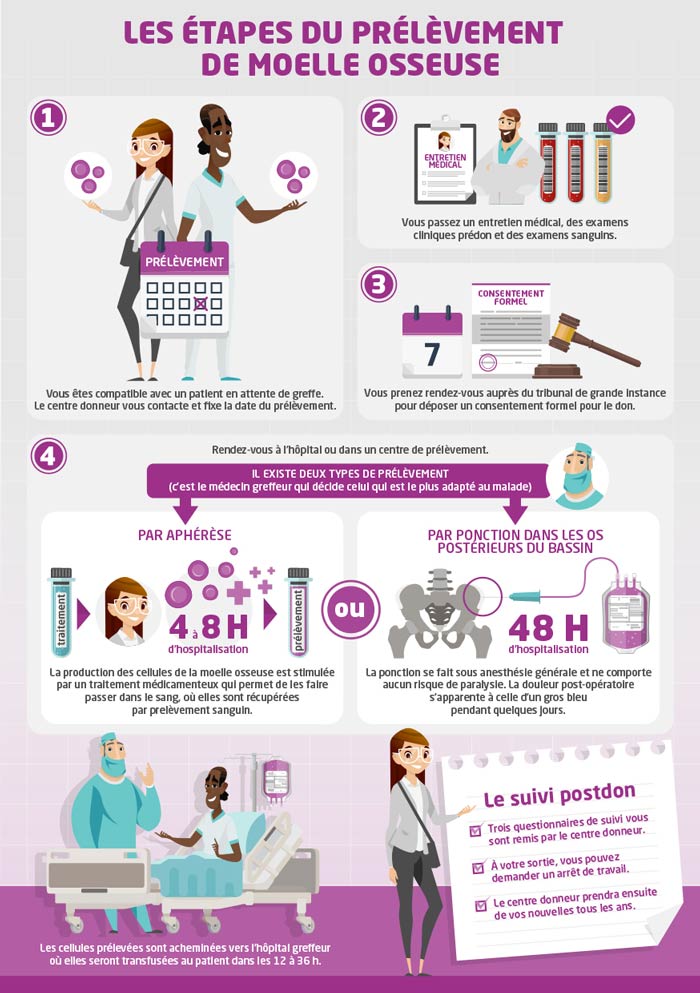

Après cette étape, s’il ne présente pas de contre-indications, les caractéristiques du futur donneur sont ajoutées au registre « France greffe de moelle ». Contrairement au don de sang, sa moelle osseuse ne sera pas prélevée immédiatement. Il sera contacté uniquement si un patient en attente de greffe est compatible (ce qui peut prendre plusieurs années). Si le donneur est toujours d’accord pour donner sa moelle osseuse, une date de prélèvement est fixée (généralement entre un et trois mois plus tard).

Avant le jour J, il devra passer un nouvel entretien et des examens sanguins pour vérifier qu’il est en bonne santé. Il devra aussi se rendre au tribunal de grande instance pour y déposer un consentement formel pour le don.

Le don de moelle osseuse peut se faire selon deux techniques : le prélèvement dans le sang par aphérèse et le prélèvement dans les os postérieurs du bassin. La décision revient au médecin greffeur, qui opte pour la technique la plus adaptée au patient en attente de greffe. Avant un prélèvement par aphérèse, le donneur reçoit pendant quelques jours un traitement par injection sous-cutanée, destiné à stimuler la production de cellules de la moelle osseuse et à les faire passer des os vers le sang où elles seront récupérées.

Le jour du don, une infirmière prélève le sang (pendant quatre heures environ) à l’aide d’une machine qui trie les constituants sanguins pour ne garder que les cellules souches, tandis que les autres composants sont réinjectés au donneur. Cette méthode, qui permet de recueillir un grand nombre de cellules souches, est la plus fréquente (environ 80 % des prélèvements).

Parfois, il est nécessaire de recueillir à la fois les cellules souches et les éléments de leur environnement naturel. Pour cela, on prélève directement dans les os postérieurs du bassin qui sont très riches en moelle osseuse. Cette intervention nécessite une anesthésie générale et quarante-huit heures d’hospitalisation. Des douleurs comparables à celles d’un gros bleu peuvent ensuite persister pendant quelques jours en bas du dos. Elles se traitent facilement par des antalgiques classiques. Un arrêt de travail d’une semaine peut être prescrit si nécessaire.

Enfin, il faut savoir que, comme pour toutes les greffes impliquant un patient qui n’a aucun lien de parenté avec le donneur, le don de moelle osseuse est anonyme. Le donneur ne saura donc jamais à qui sa moelle a été transfusée ni si la greffe a fonctionné. En revanche, il a la possibilité d’écrire anonymement au receveur (qui pourra lui répondre) en transmettant un courrier à l’Agence de la biomédecine.

Comme la moelle osseuse, le sang contenu dans le cordon ombilical et le placenta du nouveau-né peut sauver la vie des patients atteints de graves maladies du sang. Prélevé lors de l’accouchement, il a la particularité de contenir des cellules souches et d’être encore immature. Ce qui lui permet d’être transmis à un patient sans que la compatibilité soit totale.

« Ce type de greffe a beaucoup évolué en France pendant les années 2011-2015, explique le docteur Évelyne Marry, directrice du prélèvement et des greffes de cellules souches hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine. Il constitue un complément lorsqu’il n’existe pas de donneur intrafamilial compatible et que l’on ne trouve pas de donneur sur le registre des donneurs de moelle osseuse. »

Mais parce qu’un don de sang de cordon ne garantit pas forcément l’obtention d’un greffon (il faut qu’il y ait suffisamment de cellules souches), les cliniciens cherchent aujourd’hui à développer une autre technique en parallèle : la greffe haplo-identique. Ici, les donneurs de moelle osseuse potentiels, qui sont les parents biologiques, un frère, une sœur ou un enfant du patient, n’ont besoin d’être compatibles qu’à hauteur de 50 % (haplo signifie « à moitié »).

Après la transfusion du greffon, le receveur reçoit un traitement médicamenteux qui s’attaque à son système immunitaire afin de favoriser la prise de greffe. « Les médecins disposent désormais d’un arsenal thérapeutique plus étendu qui augmente les chances de guérison des malades », conclut le docteur Marry.

Maladies et traitements

Droits et démarches

Maladies et traitements

Commentaires