Maladies et traitements

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le

Par Alexandra Luthereau

Temps de lecture estimé 3 minute(s)

Les ateliers de fabrication numérique, ou FabLabs, sont des lieux d’entraide pour concevoir et fabriquer des objets à l’aide d’outils du XXIe siècle. Imprimantes 3D, logiciels de conception 2D et 3D et découpes laser en tête. Ils sont ouverts à tous les publics : geeks* ou bricoleurs du dimanche, retraités, étudiants, actifs ou demandeurs d’emploi.

En France, « ces ateliers se développent à vitesse grand V, assure Hugues Aubin, vice-président du Réseau français des FabLabs (RFFlabs). Leur nombre a été multiplié par dix depuis 2015 ».

Aujourd’hui, on compte 150 FabLabs dans le pays, répartis sur tout le territoire. Certains occupent un petit local associatif, d’autres sont portés par de grandes entreprises ou des régions. Hétérogènes dans leur forme, tous répondent néanmoins aux mêmes principes fondamentaux : apprendre, fabriquer et partager.

Autrement dit, la transmission de connaissances et de savoir-faire, la coopération et l’open source (code source ouvert et libre) sont au cœur de ces ateliers. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de projets individuels ni de brevets sur les innovations : les plans des objets et les étapes de fabrication créés sont tous documentés et mis en ligne pour pouvoir être accessibles à tout un chacun, partout dans le monde.

* On appelle « geek » une personne passionnée par un domaine précis, comme les nouvelles technologies, l’informatique ou les jeux vidéo.

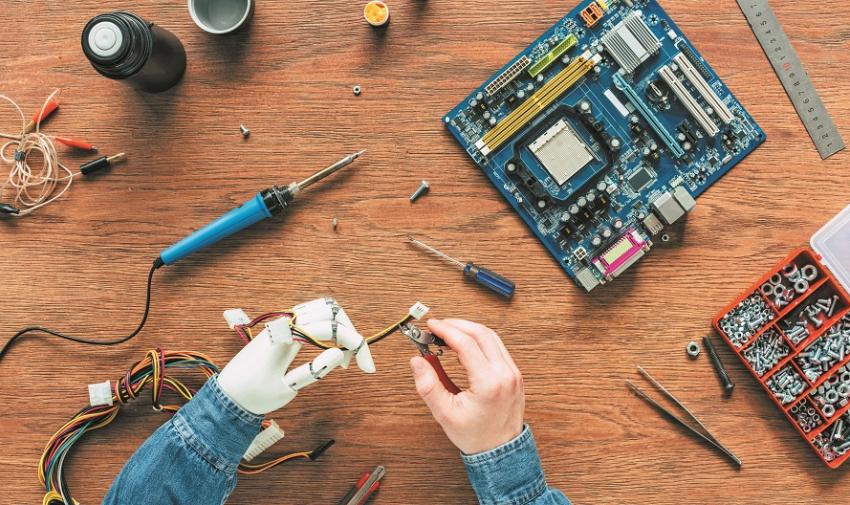

Face à une offre pauvre, les FabLabs sont tout à fait appropriés pour la fabrication d’aides techniques par et pour les personnes handicapées. Car aujourd’hui il n’existe par exemple que deux choix pour les prothèses de main : des appareils (dont la seule fonction est esthétique) ou des bras robotisés, à la fois extrêmement chers (entre 40 000 et 140 000 euros) et complexes à maîtriser.

Il y a, par ailleurs, une demande de la part des personnes elles-mêmes pour s’impliquer dans la fabrication de leurs aides techniques. Non seulement parce qu’elles sont les mieux placées pour connaître leurs besoins et tester les adaptations, mais aussi parce que ces besoins répondent à des désirs particuliers : pratiquer le violon, le tennis, jouer en ligne entre amis ou encore être un peu plus autonome dans les gestes du quotidien. Et ce pour un moindre coût.

« Dans les FabLabs, les personnes sont autorisées à rêver », relève Hugues Aubin. Mais ces rêves sont aussi collectifs. « L’idée est d’améliorer la vie de tous », continue celui qui a cofondé le FabLab MyHumanKit à Rennes, dédié à la fabrication d’aides techniques dans le champ du handicap, comme il en existe désormais une vingtaine en France.

En découlent des bénéfices pour tous : gain en termes de confiance en soi et de capacité d’agir pour les uns, changement de regard sur les personnes handicapées pour les autres ou encore meilleure acceptation de son handicap, tout en créant du lien social.

En vidéo : Handicap : un atelier pour « s’autoréparer »

Certaines associations ou établissements médico-sociaux utilisent d’ailleurs les FabLabs comme outil de médiation ou thérapeutique, en les intégrant directement dans leur structure : ce sont les Rehab-Lab.

Pour autant, prévient Axelle Fructus, étudiante à l’EHESP (École des hautes études en santé publique), co-autrice en 2019 d’un rapport sur les FabLabs et le handicap : « Le FabLab est un lieu de rencontres avant tout, pas nécessairement un endroit pour "réparer les corps" ou resocialiser. Les gens qui y participent en font ce qu’ils veulent, ça ne se décrète pas ».

Commentaires